インターネット上で自社名や自身の名前を検索した際、検索候補に「ブラック企業」「詐欺」「犯罪者」などのネガティブなキーワードが表示されていることがあります。

このような状態を「サジェスト汚染」と呼び、放置したままでいると多くの人に「ブラック企業」「詐欺」「犯罪者」などというイメージを定着させてしまい、企業や個人の信用を著しく損なう可能性があり、危険です。

本記事では、サジェスト汚染の概要、犯人の特定方法、法的措置の可否、具体的な対策や削除方法について、企業の広報担当者、法務部門、個人事業主、または自身や自社の名前がサジェスト汚染の被害に遭っていると感じている個人の方々に向けて、詳しく解説いたします。

サジェスト汚染とは何か?概要とリスク

サジェスト汚染とは、検索エンジンの予測変換機能で、特定の企業名や個人名と一緒にネガティブなキーワードが自動的に表示される現象を指します。

例えば、「〇〇社 ブラック企業」や「〇〇氏 犯罪者」などの組み合わせが表示されることで、閲覧者に悪印象を与え、企業や個人の信用を損なう可能性があります。

このようなサジェスト汚染は、SNSや口コミサイトでのネガティブな投稿が拡散されることによる検索エンジンのアルゴリズムへの影響によって表示されるようになる(自然発生)ケースが多く見られます。

稀に、悪意のある第三者が意図的にネガティブなキーワードを検索することで意図的に「サジェスト汚染」を引き起こすこともあるため注意が必要です。

サジェスト汚染が発生すると、企業の売上減少や取引先からの信用低下、個人の場合は就職活動や人間関係に悪影響を及ぼすなど、深刻なリスクが伴います。サジェストは検索エンジンの中で最も多くの人が目にする部分であるため、その状態を放置した場合、多くの人にネガティブな印象を与えてしまうことは避けられません。

サジェスト汚染の犯人とは誰か?

サジェスト汚染を引き起こす犯人には、主に以下のような明確な動機が存在します。

サジェスト汚染を起こす犯人の正体は?

サジェスト汚染を引き起こす背景には、様々な動機を持った人物や組織が関与しています。まず考えられるのは、競合他社による攻撃的なマーケティングです。

具体的に言うと、自社の評判を高めるために、あえてライバル企業の評判を傷つけるようなサジェスト汚染を仕掛けるケースが当てはまります。また、悪質な業者が「風評対策」と称して意図的にネガティブなキーワードを流布し、対策費用を請求するという手口も報告されています。

さらに、元従業員や取引先など、過去に関係を持った人物による私的な恨みによって行われるケースもあります。このような場合、感情に基づいた行動であるため、被害者にとっては予測が難しく、対応が後手に回ってしまう場合も多くあります。

しかし実際のところ、最も多いのは「自然発生型」のサジェスト汚染です。SNSや掲示板での何気ない発言や誤った情報が偶発的に広まり、結果として特定のキーワードが検索される回数が増加し、検索エンジンのサジェスト機能に反映されることが少なくありません。

特に炎上案件や話題性のあるテーマが関連している場合、短期間で大量の検索が行われるため、意図しなくてもサジェスト汚染が発生することがあります。このような自然発生型のサジェスト汚染は、特定の犯人が存在しないため、解決が難しいという特徴があることを覚えておくと良いでしょう。

サジェスト汚染の犯人がつかう手法

悪意を持ってサジェスト汚染を行う人々は、検索エンジンの特性を巧みに利用し、複数の手法を組み合わせて汚染を引き起こします。

最も一般的なのは、自動投稿ツールの活用です。これは、設定したキーワードを含む文言を一定の間隔で自動的に投稿し続けることで、検索エンジンのサジェスト機能に意図したキーワードを反映させるというものです。

また、近年ではクラウドワーカーを活用するケースも出てきています。多くの人に特定のキーワードでの検索や投稿を依頼し、それを繰り返すことで、あたかも自然にそのキーワードが人気であるかのように見せかけます。

さらに、SNSや掲示板(過去にサジェスト汚染の原因にもなった「なんJ(=2ちゃんねる・5ちゃんねる)」など)といった拡散力の高いプラットフォーム上で、ネガティブな情報を戦略的に流布することで、大量のユーザーがその情報を目にし、同じキーワードで検索するように誘導されます。

これらの行動が繰り返されることで、検索エンジンはそのキーワードの関連性が高いと判断し、結果としてサジェストに表示されるようになるのです。つまり、自然発生ではない形でサジェストが汚染されていた場合は、悪意のある第三者によって計画的かつ継続的な行動によって汚染が生み出されていることが多いということです。

実際にあったサジェスト汚染事件と教訓

サジェスト汚染の被害は、実際に多くの企業や個人に影響を与えています。以下に、いくつかの事例を紹介します。

まるか食品の例

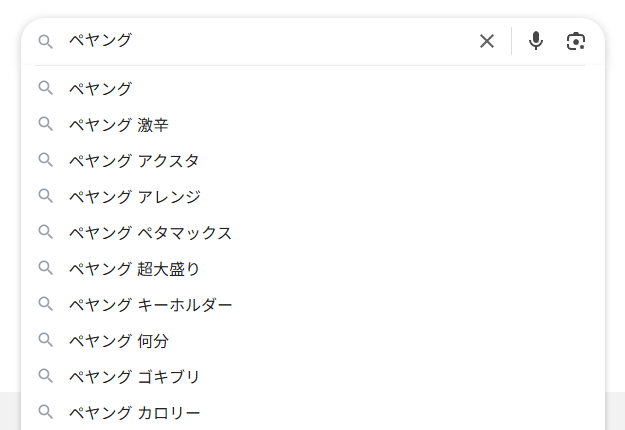

まるか食品は、昔から人気のあるカップ焼きそば「ペヤング」の製造会社として有名な企業です。

2014年、その看板商品の中に異物(害虫)が混入する事件が発生。異物の発見者がその写真や企業・保健所とのやり取りを逐一SNS(当時のTwitter)に掲載したため、情報が多くの人に拡散されました。

多くのファンを持つ有名商品であったため、ニュースサイトやテレビの報道などでも取り扱われ、結果多くの人が検索エンジンで該当のニュースを検索。その結果、サジェストにも商品名とともにその害虫の名前が表示されてしまう「サジェスト汚染」状態になりました。

引用:Google(商品名で検索した際のサジェスト)

上記は2025年現在、Googleで看板商品の商品名を検索した際のサジェストです。

まるか食品は本事件を大変重く受け止め、当時製造していた全商品を自主回収、半年間生産を全面停止するだけではなく、工場設備の刷新と改修に着手しました。具体的には、古い床や壁面の補修や素材の変更、工場でのルールの改訂などが行われたと報道されています。

しかし、これだけの対応を行ってもなお、事件から10年以上経った現在でも事件当時の汚染ワードが一部表示されたまま残っています。

サーティワンアイスクリームの例

多くのファンを持つサーティワンアイスクリームは、ゲームやキャラクター、マンガなど、様々なコラボプロモーションを行うことで知られています。

サーティワンのサジェスト汚染事件は、人気ゲーム「パズル&ドラゴンズ」とのコラボ時に発生しました。コラボ限定ダンジョンに出てくる敵の強さや攻略法(相手を「毒」状態にしてじわじわとHPを削っていくという攻略法が共有されました)、ドロップ率の低さなどが災いし、サジェスト欄に「固い」「毒」「まずい」などのワードが表示されてしまうサジェスト汚染が発生しました。

これは、企業側に不手際があったわけでも、特定の誰かが悪意を持って汚染を仕掛けたわけでもなく、複数の要因が重なって自然発生したケースです。(とはいえ、飲食店とのコラボで「毒」が攻略方法になるプログラムを用意してしまった企画側に問題があるのでは、と考えている人も一部見受けられます。)

コラボプロモーションによるサジェスト汚染の事例は多くありませんが、この事例から、コラボの企画内容やSNSでユーザーが投稿するであろう内容(ワードの組み合わせ)などはよく検討・検証しながら開催することも大事だと言って良いでしょう。

同姓同名の犯罪者・被害者が出てしまったアーティストの例

2025年3月に起きた殺人事件において、加害者の実名が報道されたことにより、同姓同名のアーティストの名前を検索した際に「〇〇(アーティストの名前) 事件」「〇〇(アーティストの名前)容疑者」「〇〇(アーティストの名前) △△(被害者の名前)」といった複数の風評ワードが表示されるサジェスト汚染状態となりました。

また、被害者においても同じ名前で活動しているアーティストがおり、こちらの方については一部のニュースサイトが誤報道を行ったことによる被害が出ています。

声優「最上あい」さん、事務所が殺傷事件巡りコメント「一切関係ない」 写真の無断転載やめるよう呼び掛け 被害者とされる配信者と“同姓同名”https://t.co/x6J1tdxoAp

— ITmedia NEWS (@itmedia_news) March 11, 2025

被害者と同姓同名のアーティストについては、所属事務所が速やかに公式サイトおよび公式SNSに声明を出したことにより混乱は収まりましたが、事件関係の単語によるサジェストの汚染は避けられませんでした。

このように、自分とは全く無関係の第三者による事件によって、自分の名前を検索した際のサジェストが汚染されてしまう場合もあります。

サジェスト汚染の犯人は特定できるのか?

サジェスト汚染の犯人を特定することは、技術的・法的な面で困難が伴います。

ここでは、なぜサジェスト汚染の犯人を特定するのが困難だと言えるのか、という点や、今後の関連する法律の改正について解説していきます。

開示請求は現状困難

サジェスト汚染に対して、法的措置を講じることは容易ではありません。日本にはサジェスト汚染を直接的に規制する法律は存在せず、既存の法律、例えば名誉毀損罪(刑法230条)や信用毀損罪(刑法233条)の適用も、その要件を満たすかどうか慎重な検討が必要です。

サジェスト汚染が名誉毀損や信用毀損、業務妨害等に該当する場合、それを削除する余地はあります。しかし、検索エンジンのサジェスト機能は自動生成であり特定の発信者(犯人)が明確に存在している訳ではないため、発信者情報開示請求はできません。

また、サジェスト汚染が名誉毀損に該当するかどうかは、表示されたキーワードの内容や文脈によって判断されます。とはいえ、サジェストはキーワードが並んでいるに過ぎず、キーワードの並びだけで「名誉毀損である」と判断するのは難しいと言えます。

例えば、「〇〇(個人名) 事件」というサジェストワードを取り上げた場合、この単語の並びだけでは「〇〇(個人名)」が事件に巻き込まれた被害者なのか、事件を起こした犯人なのかは断定できず、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるという根拠に欠けてしまいます。

過去の判例ではサジェスト汚染が名誉毀損と認定されたケースもありますが、表現の自由や知る権利とのバランスが考慮され、違法と認定されにくい傾向があります。

「忘れられる権利」による削除も難しい

犯人の特定が難しいなら、せめてこのワードを削除して欲しいと考える人もいるでしょう。

サジェスト汚染の内容が、本記事でも取り上げたような過去に実際起きた出来事だった場合でも、汚染ワードが表示されていることの違法性は日本では認められにくいと言えます。よって、サジェストワードを「削除」したいという要望も、現状通りにくいと言えるでしょう。

また、EUでは「EU一般データ保護規則(GDPR)」によって「忘れられる権利(right to be forgotten)」(GDPR第17条。「消去の権利(right to erasure)とも)が存在していますが、日本ではそのような権利は存在しません。そのため、「忘れられる権利」を主張することも不可能です。

今後の法改正の動き

サジェスト汚染などのインターネット上の風評被害への対策として、法改正も進んでいます。ここでは、2025年に改正された『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律』を中心に、今後の動きを解説します。

2025年4月、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(=プロバイダ責任制限法)が改正され、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(=情報流通プラットフォーム対処法)に名称が変更されました。

この改正により、「大規模特定電気通信役務提供者」に指定された企業が管轄するサービスにおいては、以前よりも権利侵害への対処が素早く行えることが期待されています。

2025年4月30日の時点で「大規模特定電気通信役務提供者」に指定された企業とサービスは以下のとおりです。大規模特定電気通信役務提供者は、今後も追加的に指定を行うことが検討されています。

| 企業名 | サービス名 |

| Google LLC | YouTube |

| LINEヤフー株式会社 | Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、 LINEオープンチャット、LINE VOOM |

| Meta Platforms, Inc. | Facebook、Instagram、Threads |

| TikTok Pte. Ltd. | TikTok、TikTok Lite |

| X Corp. | X |

しかし、今回の題材である「サジェスト機能」においては、上記のサービスの影響を受ける可能性が指摘されているとはいえ、サジェスト自体は自動生成であるため、依然として「犯人の特定」は不可能です。

参考:総務省|インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)

サジェスト汚染の逮捕例や刑事告訴の現実性

サジェスト汚染に関して、逮捕や刑事告訴が行われた事例は非常に少ないことからも、犯人の特定は困難であることが伺えます。しかし、「サジェスト汚染」の犯人を実際に特定し、責任を追及しようとする場合、以下のような法的手段が存在します。

ここでは、サジェスト汚染の犯人特定に関連する法律や、サジェスト汚染に関連する過去の裁判例などを紹介します。

情報流通プラットフォーム対処法と発信者情報開示請求

サジェスト汚染に対する法的な対応策として、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求が考えられます。

しかし、上述のとおり、サジェスト汚染は検索エンジンの自動生成による部分が大きいため、開示請求ができません。

犯人特定までの流れ

では、特定の余地がないかというと、一定のケースであれば特定できる場合があります。以下、実際に犯人の特定を行う場合の流れを紹介します。

まずは、サジェスト汚染のきっかけになったサイトなどを探します。原因となったサイトや投稿を発見したら、情報流通プラットフォーム対処法に基づく開示請求を行っていきます。

この工程には法律の詳しい知識や、正しい書類の書き方などを熟知している必要があります。時間的にも精神的にも個人で行うには辛い道となりますので、インターネットのトラブルに詳しい弁護士に協力を仰ぎながら進めることをおすすめします。

裁判例・警察介入の実績

「サジェスト汚染」を巡る裁判例はそのほとんどが「犯人を特定する」というものではなく、「汚染されたサジェストを非表示化できるかどうか」「汚染の犯人に法的責任を追及できるか」といった論点で争われています。

仮に犯人が特定できたとしても警察の介入についてはハードルは高いと言えます。サジェスト汚染が発生しているとしても、元サイトに投稿していた者のせいでサジェスト汚染が発生したと証明することが難しいため、逮捕や立件に至る事例は非常に稀といえます。

実際にサジェスト汚染が原因で裁判に発展したケースは限られていますが、代表的なものとして以下のような事例が挙げられます。

東京地方裁判所判決(2020年2月4日)

【事件の概要】

物理学研究者の原告が、インターネット掲示板に自身の氏名と「変態」という言葉、女装やコスプレに関する単語を羅列した約170件の投稿をされました。

原告は、発信者情報開示請求により被告が少なくとも半数以上の投稿者であると特定し、名誉毀損とプライバシー侵害に基づき損害賠償を請求しました。

この裁判では、東京地方裁判所が、原告のサジェスト汚染を目的とした被告の投稿行為に対し、不法行為に基づく損害賠償請求を認めました。

裁判所の判断によれば、被告がインターネット掲示板において、原告の氏名の後に「変態」という言葉、女装やコスプレに関する単語を羅列した約170件の投稿を行った行為は、原告の性的志向が通常ではない旨の論評を加え、社会的評価を低下させるものであると判断されました。

また、女装等に関する事実は原告の私生活上の事項であり、一般に公開を欲しないと考えられるため、プライバシーを侵害するものとされました。その結果、裁判所は、被告に対し、精神的損害に係る慰謝料として50万円の支払いを命じました。

東京地方裁判所判決(2016年6月21日)

【事件の概要】

被告が原告に対し、日時などを特定するものではなく、具体性に乏しい単語またはごく短い文を羅列したものを、何度も繰り返し、かつ短時間のうちに多数回投稿しました。

原告は、このような行為が「サジェスト汚染」と呼ばれる著名な攻撃手法であり、名誉毀損に該当するとして、被告に対して損害賠償を請求しました。

この裁判では、東京地方裁判所が悪質なサジェスト汚染に対して名誉毀損を認めました。

裁判所の判断によれば、「日時などを特定するものではなく、具体性に乏しい単語またはごく短い文を羅列したものを、何度も繰り返し、かつ短時間のうちに多数回行ったという態様であっても、社会的評価を低下させたことは否定できない」とされました。

その上で、被告に対して40万円の支払いが命じられました。原告の弁護士は、このような執拗な攻撃は「サジェスト汚染」と呼ばれる著名な攻撃手法であり、裁判例においてもその違法性が認められていると主張し、その悪質性を強調しました。

しかし、裁判所は、「このような態様であっても社会的評価を低下させた程度としては強いものとはいえない」と判断しており、サジェスト汚染の悪質さを十分に踏まえたものとは言えないとも見えます。

最高裁判所決定(2017年1月31日)

【事件の概要】

児童買春禁止法違反で罰金刑を受けた男性が、Googleの検索結果から自身の逮捕に関する情報が掲載されたウェブサイトへのリンク削除を求めた仮処分事件です。

男性は、検索結果の表示が更生を妨げるとして、プライバシー権侵害を主張しました。

最高裁判所は、検索結果の削除に関する判断を何度か示しており、これは「忘れられる権利」の文脈で議論されることが多いです。

この裁判は直接的にサジェスト汚染を扱ったものではありませんが、個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益と、情報への公共の利益のバランスに関する原則を示しており、サジェスト汚染の問題にも関連します。

この事件においては、結果的に原告の許可抗告を棄却し、削除を認めませんでした。

最高裁は、検索結果の削除を命じるための厳格な基準を確立し、その事実を公表されない法的利益が、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情よりも明らかに優越する場合に限って、削除を求めることができるとしています。

参考:事件番号 平成28(許)45(裁判例結果詳細 | 裁判所)

東京高等裁判所判決(2017年6月29日)

【事件の概要】

過去の銀行振込詐欺事件で逮捕され有罪判決を受けた控訴人が、自身の氏名と居住地の自治体名で検索すると逮捕に関する記事が検索結果に表示されることについて、検索結果の削除を求めた控訴審です。

控訴人は、検索結果の表示が更生を妨げる人格権を侵害すると主張しました。

この控訴審では、過去の逮捕歴に関する検索結果の削除請求が争われました。

東京高等裁判所は、一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。裁判所の判断は、2017年1月31日の最高裁判所の決定の原則を適用したものでした。

裁判所は、控訴人の過去の逮捕歴が開示されない法的利益と、その情報を検索結果として提供する公共の利益を比較衡量しました。銀行振込詐欺という犯罪の性質、情報の開示範囲の限定性、控訴人の更生に対する具体的な被害の証拠が不十分であったことなどを考慮し、逮捕歴が開示されない法的利益が、検索結果を提供する理由よりも明らかに優越するとは言えないと判断しました。

参考: 事件番号 平成28(ネ)5434(裁判例結果詳細 | 裁判所)

その他の注目すべき事例

過去に東京地方裁判所が、名誉毀損記事に関連する特定の検索候補や関連キーワードの表示を停止するようGoogleに命じた事例がありましたが、Googleはこれに応じませんでした。(東京地方裁判所 2013年4月15日)

先に紹介している東京地裁の2016年の判決は「サジェスト汚染」を攻撃手法として具体的に取り上げており、司法がこの現象を認識していることを示しています。しかし、最高裁の2017年の決定は、検索結果の削除に高いハードルを設定しており、今後のサジェスト汚染訴訟の法的戦略と成功に影響を与える可能性があります。

東京高裁による最高裁判決の原則の適用は、司法の慎重な姿勢をさらに示しています。下級審の判決にはばらつきがあり、明確なプライバシー侵害や名誉毀損の場合には削除命令が出されることもあれば、検索エンジンの情報普及における役割や国民の知る権利が優先されることもあります。

この不一致は、サジェスト汚染事件の結果が事実関係に大きく左右されることを示唆しています。

参考:Google検索の「サジェスト機能」を巡る訴訟でGoogle敗訴 | 日経クロステック(xTECH)

被害に遭ったときの対処法と予防策

サジェスト汚染の被害に遭った場合、早急な対応が求められます。ここでは、具体的な対処法と、被害を未然に防ぐための予防策について解説します。

自力でできる対策

サジェスト汚染の被害に遭った場合、自力で行える対策も存在します。最も効果的なのはSEO(ポジティブSEO)です。

これは、自社や自身のポジティブな情報を積極的に発信し、検索結果の上位に表示させる手法です。具体的には、ブログ記事の更新、プレスリリースの発信、SNSでの積極的な情報拡散などが該当します。ネガティブな情報が上位に表示されることを防ぎ、サジェストにも良い関連ワードが出やすくなります。

また、GoogleやYahoo!の管理画面を利用して、検索結果の削除申請を行うことも有効です。これには一定の証拠や手続きが必要ですが、明らかな名誉毀損やプライバシー侵害が認められる場合、削除が実行されるケースもあります。

もし自力での削除申請が失敗した場合、申請方法が間違っていたり、削除されるに値する証拠が不十分であったりしたことが原因の場合もあります。思い当たる部分や不安な部分がある場合には、弁護士に相談してください。(※民間業者は削除代行ができません)

さらに、サジェスト汚染が起こった場合、放置している期間が長ければ長いほどクリーン化のために時間を要します。そのため、汚染を早期発見するために日々の検索結果の監視も重要です。モニタリングツールを使うことで、問題が発生した際に早期発見し、迅速な対応が可能になります。対処法と予防策、どちらの視点で見ても有効な手段です。

エルプランニングのモニタリングツール

自力でのモニタリングには、検索エンジンで地道に検索したり無料ツールを使ったりする方法があります。しかし、対策を行う手間を省きモニタリングにかける時間を短縮させるために、外部のツールを使う事も検討しましょう。

株式会社エルプランニングでは、サジェスト汚染をいち早く発見できるモニタリングツール「イメージチェッカー」を提供しています。

引用:風評監視ツールならイメージチェッカー|株式会社エルプランニング

「イメージチェッカー」は、Google、Yahoo!のサジェストはもちろん、関連検索や虫めがねの風評ワードを検知することが可能なツールです。

指定したワードの検索結果上位100位までのサイトも一覧で見ることができるため、社名や個人名のサジェスト汚染に繋がりそうな風評サイトまで監視することもできます。

専門業者に依頼する際の注意点

サジェスト汚染の被害が深刻な場合、専門業者への依頼も選択肢の一つです。

特に、自力での削除申請が失敗した場合(法的根拠による削除が認められなかった場合)や、広範囲にわたる風評被害が確認された場合は、専門業者による対応が効果的です。ただし、業者選びには注意が必要です。悪質な業者の中には、意図的に風評を流布し、自社への依頼を促す手口を行うところも存在します。

複数の業者に話を聞き、その中から信頼できる企業かどうかを確認するだけではなく、自分の出せる予算や契約内容をよく理解した上で依頼することが重要です。サジェストをクリーン化する対策を行っている業者もあるため、問い合わせてみても良いでしょう。

サジェスト汚染の被害を最小限にするためのモニタリングを専門業者に依頼する場合、「有人監視サービス」の利用が有効な手段です。有人監視サービスは、インターネット上の風評被害を人の目とツールの両方で監視し、問題が発生した際には迅速に対応する仕組みです。

特に、企業イメージの管理を徹底したい場合には有効な選択肢と言えるでしょう。

エルプランニングの有人監視サービス

有人監視サービスは様々な民間業者が提供しているサービスですが、エルプランニングの「ネット監視サービス」はツールと有人の監視で正確な情報を低価格で提供するサービスです。

引用:ネット監視サービス|株式会社エルプランニング

掲示板やSNS、ブログ、会員のみ閲覧可能な評判サイトなど監視対象のサイトを選ぶことができ、報告方法や頻度、内容も全てお客様ごとにカスタマイズできるオーダーメイドの有人監視サービスとなっています。

普段の監視におけるサポートはもちろん、万が一サジェスト汚染が発生し、対応しなければならなくなった場合も専門のコンサルタントがフォローするので安心です。

まとめ|サジェスト汚染のリスクと向き合うには

サジェスト汚染は、企業や個人の信用を一瞬で失わせる危険性を秘めています。その背景には、競合他社の策略や悪意ある業者、個人的な恨みが存在することがあります。

しかし、多くは自然発生的な拡散が原因の場合が多く、明確にサジェスト汚染を発生させた犯人を特定することは困難です。

発生を完全に防ぐことは難しいですが、早期の対応と適切な対策により、被害を最小限に抑えることは可能です。モニタリングの徹底、ポジティブSEOの活用、必要に応じた法的対応を組み合わせ、サジェスト汚染のリスクに備えることが重要です。

[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]

Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。