インターネットやSNSの普及によって、企業や個人の評判は一瞬で広まり、時には事実と異なる情報が拡散してしまうことがあります。このような風評被害が、企業の信頼低下や売上減少など、深刻な影響をもたらすケースも少なくありません。 そのため、ネット・SNSのネガティブな書き込みをいち早く発見する「風評監視サービス」が注目されています。

この記事では、風評監視の仕組みやメリット、具体的な方法を分かりやすく紹介します。

【この記事の結論】風評監視で未来のリスクを防ぐ

| 疑問 | 結論 |

|---|---|

| なぜ風評監視が必要? | ネット上のネガティブな情報を早期に発見し、「炎上」や「企業の信用低下」といった深刻なダメージを未然に防ぐためです。 |

| どんなメリットがある? | リスク対策(ネガティブ情報の早期発見、炎上拡大防止)だけでなく、顧客の声を分析して「サービス改善」に繋げたり、「競合の動向把握」にも活用できます。 |

| どうやって始めればいい? |

社内での手動チェックやツールの導入も可能ですが、最も効果的なのは「専門の監視サービス」を利用することです。ツールと人の目を組み合わせた高精度な監視が実現できます。 |

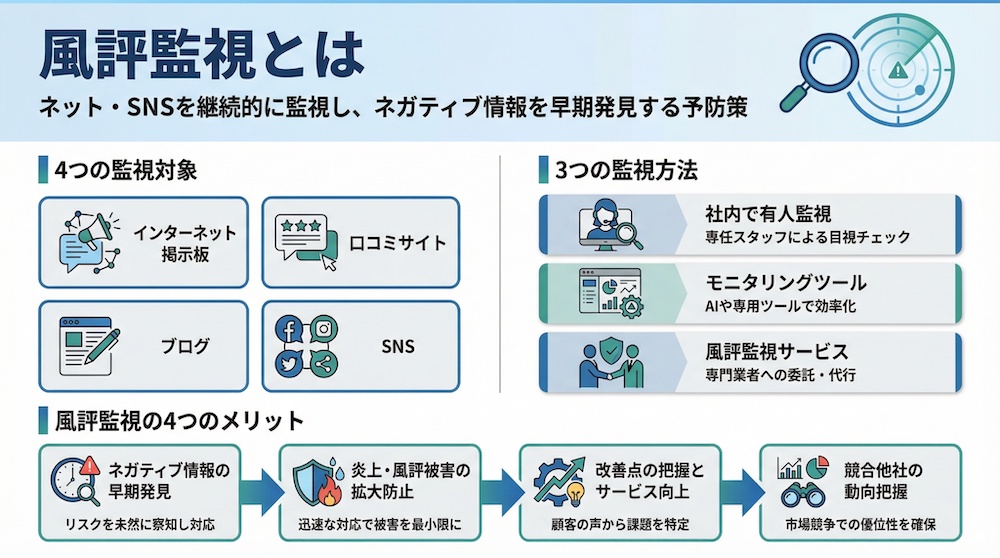

風評監視とは

そのため、企業としては、被害が表面化してから対応するのではなく、拡大する前に対処することが非常に重要です。 風評監視は、このようなリスクを未然に防ぎ、企業の信用と事業継続を守るための重要なリスクマネジメントの一つといえます。

風評監視と風評被害対策の違い

風評監視の必要性

- 信頼性の低下による売上減少

- 採用活動への悪影響による人材確保の難航

- 従業員のモチベーション低下や離職率の上昇

- 株主や取引先との関係悪化 など

企業が風評被害を防ぐには、継続的な監視によって炎上やデマの兆候を早期に発見し、迅速に対処することが重要なのです。

風評監視の対象はネット・SNS

インターネット掲示板

インターネット掲示板は匿名性が高く、ユーザーが自由に意見を投稿できるのが特徴です。 憶測や事実と異なる情報も書き込まれやすく、炎上の火種となるケースがあります。 特に、企業名や商品名が取り上げられると、ネガティブな印象が一気に広まるため、風評監視において優先度の高いチェック対象です。

口コミサイト

飲食店、美容、旅行、医療など、特定分野に特化した口コミサイトは、消費者の購買行動に直結します。 不満や低評価の口コミが目立つと、売上や集客に悪影響を与えるため、特に注意が必要です。 口コミサイトを監視することで、ネガティブな口コミはもちろん、ポジティブな口コミも含め、顧客の声を把握できるというメリットがあります。 口コミの傾向を把握することで、迅速なサービス改善につなげられるでしょう。

ブログ

個人や専門家が体験談や意見を発信するブログは、検索結果に表示されやすく、長期的な影響力を持つのが特徴です。 検索エンジンで企業名や商品名を調べた際に、検索結果にネガティブな記事が残ると、初めて調べるユーザーに悪印象を与えてしまいます。 ブログ記事は時間が経っても検索流入が続くため、長期的な風評監視が求められる媒体です。

SNS

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、拡散力が非常に高いです。 一つの投稿がリツイートやシェアで広がれば、短時間で数万人に届き、炎上の火種となる可能性があります。 さらに、SNSはリアルタイム性が強いため、事態が急速に悪化するリスクがあります。 ポジティブな反応も集まりやすい場ではありますが、ネガティブな情報の拡散スピードも早いため、専門ツールを活用した24時間体制での風評監視が有効です。

ネット・SNSの風評監視を行うメリット

ネガティブ情報の早期発見

ネガティブ情報に気づくのが遅れると、SNSや掲示板を通じて一気に拡散され、企業の信頼性が大きく損なわれるリスクがあります。 小さなクレームや批判を即座に発見できるのが、風評監視のメリットです。 例えば、「接客が悪かった」「商品の不具合があった」といった投稿を早期に把握し、すぐに対応することで、顧客からの信頼を守ることにつながります。 風評被害の火種を消すことで、大きなトラブルへの発展を防ぐことが可能です。

炎上や風評被害の拡大防止

すでにネガティブ情報が拡散し始めた場合には、そのスピードを抑える迅速な対応が求められます。 監視体制が整備されていれば、炎上の兆候を素早く察知し、公式サイトやSNSでの謝罪、説明、改善策の提示といった初期対応を、速やかに実施できるでしょう。 初期対応の速さは、顧客や社会からの評価を大きく左右します。 炎上の拡大を未然に防ぎ、被害を最小限にとどめるためにも、風評監視は企業にとって不可欠な取り組みです。

改善点の把握とサービス向上

企業にとってネガティブな投稿が、必ずしも虚偽の情報とは限りません。 利用者が実際に感じた不満や要望には、商品やサービスを改善するための貴重なヒントが隠れている場合もあります。 継続的に風評監視をすることで、顧客の声をデータとして蓄積・分析できるため、品質の改善や新サービスの開発につなげることが可能です。 風評被害リスクを回避するだけでなく、顧客満足度の向上というポジティブな成果を生み出せる点も、風評監視の大きなメリットといえるでしょう。

競合他社の動向や評判の把握

風評監視は自社のためだけでなく、競合他社の動向を把握する手段としても有効です。 競合に対する評価や批判を調べることで、自社の強みや弱みを客観的に見直すことができます。 例えば「他社のサービスは安いが対応が遅い」といった口コミを確認することで、自社のサービスを振り返り、差別化を図るための戦略を立てることが可能です。 競合他社の課題が、自社の顧客満足度向上に役立つこともあるでしょう。 競合他社や市場全体の動きを把握しながら、自社の戦略に役立てられるのも、ネット風評監視の隠れたメリットです。

ネット・SNSの風評監視をする方法

社内で有人監視

有人監視は、社内のスタッフが手動でSNSや掲示板を確認する方法です。 人間の目で確認するため、皮肉や嫌味など、ツールやAIでは拾いきれない、細かなニュアンスの書き込みを発見できます。 一方で、運用コストや人件費がかかりやすく、24時間体制を維持するのは現実的に難しいという課題があります。 小規模な企業では、モニタリングツールと併用すると、効率的に監視できるでしょう。

モニタリングツールの導入

モニタリングツールを導入すれば、登録したキーワード(会社名・商品名・経営者名など)に関連するネット・SNS上の投稿を自動的に収集し、24時間監視することができます。 AIを活用した分析機能を備えたツールもあり、大量の情報を効率的にチェックできるのがメリットです。 メールやダッシュボードで即時通知してくれるツールもあり、初期対応のスピードを高められるでしょう。 一方で、文脈の解釈や投稿者の意図までは正確に判断できない場合があり、誤検出や見落としが発生するリスクも存在します。 そのため、最終的な確認は人の目で行うことが重要です。

風評監視サービスの導入

専門会社の風評監視サービスを利用するのも効果的です。 多くの専門会社では、モニタリングツールによる自動監視と有人チェックを組み合わせ、24時間365日の体制で高精度な監視を行っています。 さらに、炎上が発生した場合には削除申請や逆SEO、広報対応のアドバイスなど、実際の風評被害対策まで包括的にサポートしてもらえるのがメリットです。 自社のリソースを大きく割かずに専門的なノウハウを活用できるため、効率と安心感を両立できるでしょう。

風評監視サービスの選び方

監視方法の柔軟性

ツール監視のみ、AI監視のみといった単一の方法では、どうしても監視の精度や範囲に限界があります。 精度の高い監視を実現するには、「ツール+有人監視」「AI+有人監視」など、複数の方法を柔軟に組み合わせられるサービスを選ぶのがおすすめです。 AIが大量の投稿の中から該当する情報を収集し、人間が文脈や意図を精査する体制であれば、誤検出を防ぎつつ、効率的にリスクを発見できます。

監視可能なネット・SNSの範囲

匿名掲示板や口コミサイト、SNSなど、監視できる範囲はサービスごとに異なります。 特に、匿名掲示板や地域特化型の口コミサイトは炎上の火種になりやすいため、監視対象に含まれているかを確認することが重要です。 監視対象を後から追加できたり、媒体ごとにモニタリング頻度を調整できる風評監視サービスなら、企業の成長や状況変化にも柔軟に対応できるでしょう。

対応実績とサポート体制

万が一炎上が起きた際、どのような対応ができるかも重要なポイントです。 サジェスト対策や逆SEO対策といった、風評被害対策も可能かどうかを確認し、ホームページ等で過去の解決実績もチェックしておきましょう。 トラブル発生時に備えて保険サービスを提供している会社もあり、企業のリスクマネジメントの観点から、検討する価値があります。

自社に合った予算で依頼できる

風評監視は短期的な取り組みではなく、継続して行うことに意味があります。 そのため、監視対象の数や報告頻度、分析内容を調整しながら、自社の予算内で無理なく継続できるサービスを選ぶことが大切です。 初期費用や月額料金に加えて、追加オプションや緊急対応費用の有無も確認しておくと、予算オーバーのリスクを避けられるでしょう。

ネット・SNSの風評監視サービスはエルプランニングにご相談ください

インターネットやSNSは拡散力が強いため、たった一つのネガティブな投稿が短期間で数万人に広がり、売上や採用活動に影響を及ぼすこともあります。

風評監視は、炎上や風評被害の拡大を未然に防ぐ予防策です。

企業のリスクを最小限に抑えるほか、顧客の口コミを分析してサービス改善のヒントにしたり、競合他社の評価を把握するなど、市場分析にも役立ちます。

ただし、自社だけで24時間体制の監視を維持するのは現実的に難しいため、専門サービスの導入が効果的です。

風評監視サービスを選ぶ際には、監視方法の柔軟性、対応可能な範囲、実績やサポート体制、無理なく続けられる料金プランなどを基準とし、複数のサービスを比較検討してみてください。

エルプランニングのネット監視サービスは、ツールと有人を組み合わせた高精度な監視体制が強みで、官公庁を含む多くの導入実績があります。

万が一の炎上に備え、専用の保険サポートも付帯するなど、信頼性の高さも評価されています。

企業規模や業種に合わせた柔軟なプラン設計が可能なため、まずは専門コンサルタントにご相談ください。

[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]

Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。