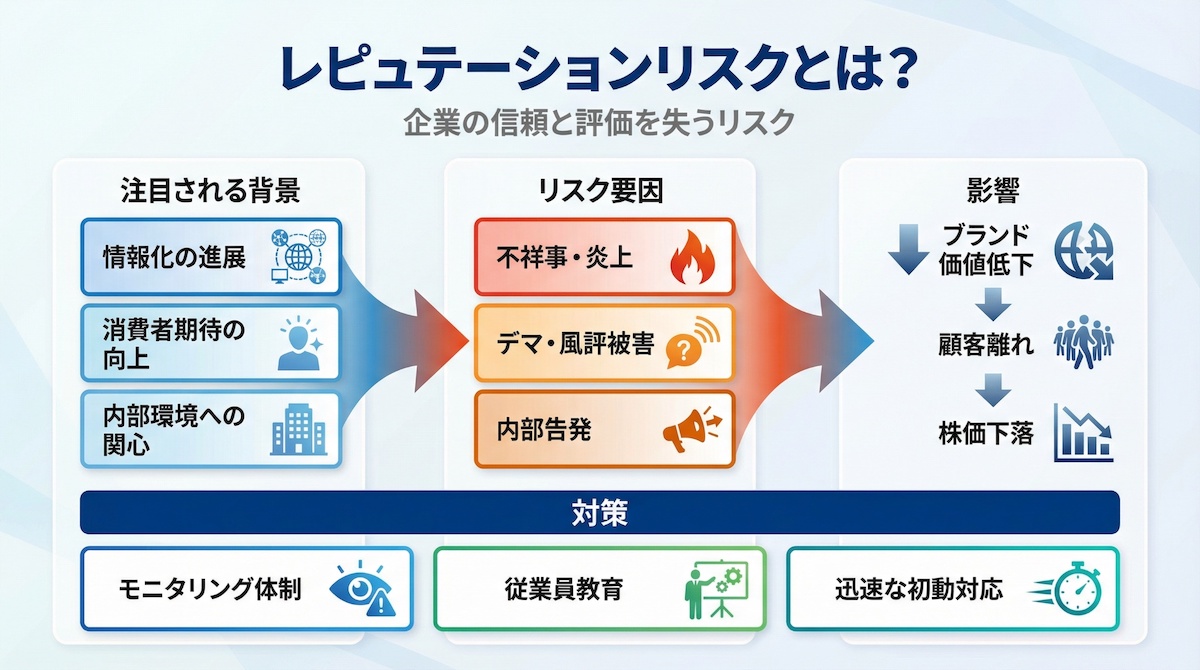

レピュテーションリスクは取引先や顧客、投資家との関係に深刻な影響を及ぼすため、正しく理解し、適切に備えることが大切です。特に、SNSや口コミサイトの普及により、企業の評判は瞬時に拡散し、業績や経営に直結します。

社会的な信頼は、一度の不祥事や炎上によって大きく揺らいでしまうため、具体的な対策を検討しましょう。

この記事では、レピュテーションリスクの意味や要因、具体的な事例と対策方法について、分かりやすく解説します。

【この記事の結論】レピュテーションリスクから企業を守る3つの要点

- レピュテーションリスクとは?

企業に対する社会的な信頼や評価が低下し、経営に悪影響を及ぼすリスクのこと。SNSの普及により、その重要性は増しています。 - 主なリスク要因は?

「不祥事や炎上」「デマや風評被害」「従業員の内部告発」の3つが主な原因です。これらは瞬時に拡散され、ブランド価値を大きく損ないます。 - どう対策すべきか?

日常的なネット監視、従業員へのSNS教育、そして問題発生時の迅速で誠実な初動対応が不可欠です。予防と対策の両輪で備えましょう

レピュテーションリスクとは

不祥事の発覚や不適切な発言、サービス品質の低下などをきっかけに、企業の評判が急速に悪化する場合に使われる言葉で、以下のような使い方が一般的です。

- 従業員満足度が向上した結果、レピュテーションリスクが低下した

- SNSでの不適切な発言が、レピュテーションリスクにつながる

- 製品の不具合への対応が遅れると、レピュテーションリスクが高まる

レピュテーションリスクは、直接的な金銭的損失だけでなく、長期的なブランド価値の低下や顧客離れにつながるため、企業経営に与える影響は大きいとされています。

特に上場企業では投資家からの信頼を失うことが株価下落に直結するため、財務リスクや法務リスクと並ぶ、重要なリスクカテゴリーの一つです。

特に、消費者が情報の透明性を求める現代では、レピュテーションリスクの影響が広がりやすいと言えるでしょう。

レピュテーションリスクが注目される背景

レピュテーションリスクが注目される背景には、「情報化の進展」が挙げられます。

インターネットやSNSが普及したことで、企業のちょっとした失言や不適切な対応が瞬時に拡散され、全国的・世界的に批判が広がる時代となりました。

従来は、新聞やテレビで報道されなければ大きな問題にならなかった出来事であっても、現在は個人の投稿から炎上や風評被害に発展し、企業経営に深刻な影響を与えるケースが増えています。

また、消費者の企業に対する期待値が高まっていることも背景の一つです。

商品やサービスの品質だけでなく、環境問題への取り組み、従業員の待遇、社会貢献活動など、企業の姿勢そのものが評価対象となり、社会的責任を果たさない企業は投資家や市場から敬遠される傾向が強まっています。

さらに、働き方改革やハラスメント対策のように内部環境への関心も高まっており、従業員による内部告発や口コミサイトでの評価が、ブランド価値を左右するケースも珍しくありません。

レピュテーションリスクは、もはや一部の業界や大企業だけの問題ではなく、中小企業や地域ビジネスにとっても無視できない課題となっています。

従来の危機管理だけでなく、透明性や誠実さが求められる時代に移行しているのです。

レピュテーションリスクの要因

続いては、企業が直面するレピュテーションリスクの主な要因を、具体的に見ていきましょう。

不祥事や炎上

企業の不祥事や不適切な対応は、もっとも分かりやすいレピュテーションリスクです。

品質不良やコンプライアンス違反、経営陣のスキャンダルなどは、ニュースやSNSを通じて瞬時に拡散されてしまいます。

企業の公式発表や謝罪が遅れたり、不誠実な印象を与えたりすると、炎上がさらに拡大し、ブランドへの信頼が大きく揺らいでしまうでしょう。

一度の炎上が長期的なイメージ低下につながるケースもあり、危機管理やリスク対策の徹底が重要です。

デマや風評被害

事実に基づかないデマや根拠のない噂も、企業の評判を大きく損なう原因となります。

SNSや掲示板、口コミサイトでは、情報の正確性が担保されにくく、誤解や虚偽の情報が拡散されやすいです。

たとえ根拠がなくても「火のないところに煙は立たない」と受け取られ、消費者や取引先が不安を抱く可能性があります。

事実無根であってもブランドイメージが毀損される点に注意が必要です。

従業員の内部告発

内部告発もレピュテーションリスクの要因の一つです。

従業員が職場環境の不備や不正行為を外部に公表すると、企業の信頼性は一気に揺らぎます。

内部告発がメディアやSNSで注目されれば、透明性やコンプライアンス意識が不足していると評価され、消費者や投資家の不信感につながるでしょう。

告発が発端となって過去の不正や管理体制の問題が次々と明るみに出る場合もあり、長期的なイメージ低下を招くリスクがあります。

レピュテーションリスクの事例と対策

企業が直面するレピュテーションリスクに適切に対処するためには、単に事例を把握するだけでは不十分といえます。

具体的な事例から、その背景にある要因を理解し、発生を未然に防ぐ仕組みや対策を検討することが重要です。

ここでは、SNS炎上、不祥事、虚偽情報の拡散、顧客情報流出など、典型的なレピュテーションリスクの具体的な事例と、求められる対策を解説します。

SNSでの炎上リスク

従業員やアルバイトによる軽率なSNS投稿(いわゆる「バイトテロ」)は、企業の信用を一瞬で失わせる要因になります。

小さな出来事でも、SNS上では瞬く間に拡散し、全国的に報道されることも珍しくありません。

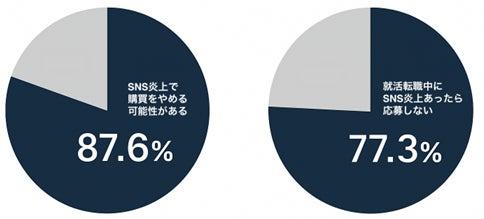

2025年に日本リスクコミュニケーション協会(RCIJ)が行った調査によれば、多くの消費者がSNS炎上を目にした経験を持ち、その影響で購買や応募を控える傾向が強いことが示されています。

重要なのは数字そのものではなく、炎上が企業活動のあらゆる面に連鎖的な影響を及ぼす点です。

購買行動に影響すれば売上が落ち、採用をためらう人が増えれば人材確保が難しくなります。さらに「炎上を起こした会社」というレッテルは、長期的なブランド価値の低下につながるでしょう。

同調査では、企業の初動対応が評価を左右することも明らかになりました。

誠実で迅速な対応は信頼回復のきっかけとなる一方で、不十分な説明や責任転嫁は印象悪化につながります。

企業としては、レピュテーションリスクは常に隣り合わせであるという認識を持ち、従業員への教育やSNSモニタリング体制の強化、初動対応のマニュアルを策定するなど、具体的な対策が求められます。

不祥事によるブランドイメージ低下リスク

企業の不祥事は、規模の大小に関わらずブランド価値を大きく損ないます。

例えば、2020年に富士フイルムが公開した新商品のプロモーション動画は、通行人を無断で撮影していたことが問題視され、「盗撮を容認する表現だ」と批判を浴びました。

動画はすぐに削除されたものの、SNSを中心に炎上し、企業イメージにマイナスの影響を与えています。

このケースは、コンプライアンスへの配慮不足がレピュテーションリスクを引き起こしてしまった典型的な事例です。

製品やサービスそのものに問題がなくても、プロモーションの表現方法や広報対応が不適切であれば、消費者からの信頼は簡単に揺らいでしまうでしょう。

企業は広報活動や広告制作において、法務部門や第三者のチェックを入れる体制を整えるとともに、批判が生じた際には早急かつ誠実に、説明責任を果たすことが求められます。

デマや虚偽情報の拡散リスク

たとえ事実に裏付けのないデマや誤解であっても、最近はSNSを通じて急速に広がってしまいます。

SNS時代に拡散を止めることは極めて難しく、万が一拡散されてしまった場合に、どのように対応するかが、企業の信頼回復の鍵となるでしょう。

例えば、2024年にチロルチョコ株式会社が行った対応は、企業として模範的と評価を高めた事例です。

X(旧Twitter)上に「チロルチョコに生きた虫がいた」とする動画が投稿された際、多くのユーザーから批判のコメントが集まりましたが、チロルチョコはすぐに対応し、事実確認とともに詳細な調査結果をSNSおよび公式サイトで公開しました。

動画の内容を精査した結果、異物混入の可能性は極めて低いことを説明しつつも、万が一に備えた再発防止策についても丁寧に言及しています。

これに対して投稿者が自発的に謝罪と訂正の投稿を行った結果、チロルチョコに対する批判は収束し、迅速かつ丁寧な対応が企業評価を高める結果となりました。

関連記事:【2025年最新】企業が受けた風評被害の事例6つ!影響や対処法を解説

顧客情報の流出リスク

顧客の個人情報流出も、他人事ではないレピュテーションリスクです。

近年はサイバー攻撃の巧妙化により、セキュリティ対策を十分に行っていても情報漏えいが発生する事例が相次いでいます。

個人情報が流出した場合、直接的な被害補償に加えて、以下のような長期的な影響が懸念されます。

- ブランド価値の毀損

- 売上の減少

- 取引先からの契約解除

- 行政処分や罰則 など

万が一情報流出が発生した場合には、迅速に事実関係を公表し、被害者への補償や再発防止策を明確に示すことが信頼回復につながります。

さらに、従業員に対する情報管理教育を継続的に実施し、組織全体で情報保護への意識向上が求められるでしょう。

レピュテーションリスクに備えて信頼を守ろう

企業にとってレピュテーションリスクは、売上や業績だけでなく、採用や取引関係にも長期的な影響を及ぼす重大な課題です。

SNSでの炎上、不祥事、デマや風評、顧客情報の流出など、発生要因は多岐にわたるため、完全に防ぐことは難しいかもしれません。

しかし、日常的なモニタリング体制の構築、従業員教育、迅速で誠実な初動対応を徹底することで、被害を最小化し信頼を維持することは可能です。

エルプランニングでは、24時間体制の「ネット監視サービス」や「SNSリスクリテラシー研修」、「逆SEO」や「サジェスト対策」など、専門的な施策を通じて、企業のレピュテーションリスクを多角的にサポートしています。

まだ被害が起きていない場合でも、事前に予防策を講じておくことが、被害の拡大防止につながります。

専門チームが最適な対応策をご提案いたしますので、万が一のリスクに備えたい方や、現在進行中の風評被害にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]

Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。